La Russie tient bon après avoir subi de nombreuses sanctions occidentales. Le régime de Vladimir Poutine a trouvé des solutions et s’est tourné vers d’autres marchés pour poursuivre son commerce. L’économie russe n’en sort toutefois pas indemne, l’inflation s’est accrue, les coûts d’achats des produits stratégiques ont augmenté et sa dépendance vis-à-vis de la Chine aussi.

Par Florent Thomas dit Lovatier

Dix-huit. C’est le nombre de paquets de sanctions européennes visant la Russie depuis son invasion à grande échelle de l’Ukraine le 24 février 2022. Pourtant le régime de Vladimir Poutine est toujours debout et ce pour plusieurs raisons. L’imprévisibilité de Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche en est une, lui qui alterne entre le chaud et le froid, ce qui offre plus de latitude au Kremlin. Le syndrome du « TACO (Trump always chickens out) », ce qui peut être traduit par « Trump se dégonfle toujours », semble toucher le milliardaire selon l’éditorialiste américain Robert Armstrong. Le principal changement reste le passage d’une économie standard à une économie de guerre, ce dont la Russie a une certaine expérience historique datant de l’époque de l’URSS. C’est très visible dans le budget du pays. Plus d’un tiers des dépenses publiques russes est dédié au conflit en Ukraine (environ 126 milliards de dollars en 2025 d’après CNN). Ses importantes réserves d’hydrocarbures lui assurent des revenus pour de nombreuses années.

Le Kremlin a « seulement » dû trouver de nouveaux débouchés dès le début de la guerre. L’UE a drastiquement réduit son importation de barils de pétrole depuis la Russie, passant de 14 millions en 2021 à 1,7 million en 2024. Mais certains pays européens comme la Slovaquie et la Hongrie sont toujours dépendants de Moscou. Bratislava et Budapest sont très proches de Vladimir Poutine politiquement et achètent beaucoup de gaz à la Russie. Au total, 15% du gaz acheté par l’UE provient encore du pays.

De premières difficultés avant de se relever

Moscou a bien subi une dégradation de son économie après la première salve de sanctions occidentales. Elles ont même « durement touché la production automobile et aéronautique, mais aussi globalement l’industrie mécanique », explique l’économiste Jacques Sapir, ancien directeur d’études à l’EHESS (l’École des hautes études en sciences sociales). « Dès le mois de septembre 2022, la Russie a réussi à mettre en place des méthodes de contournement de ces sanctions en passant par des pays se refusant à les appliquer (Chine, Inde, Turquie mais aussi Malaisie et Indonésie) », poursuit-il.

Le centre de gravité de l’économie russe s’est donc rapidement déplacé vers l’est, la Chine et l’Inde devenant ses deux principaux acheteurs d’hydrocarbures. Pour contourner les sanctions, Moscou s’est également dotée d’un flotte de vieux pétroliers et vraquiers naviguant sous pavillon de complaisance afin de circuler facilement dans les eaux internationales. Il y en aurait environ 600. Jacques Sapir de préciser qu’il y a « aussi des pétroliers d’armateurs grecs, indiens et indonésiens »,ajoutant qu’il« est quasiment impossible de contrer ce mécanisme », puisqu’il est inenvisageable de couler tous ces navires au risque de causer de multiples marées noires catastrophiques pour l’environnement. L’économiste spécialisé dans le domaine de l’énergie Jacques Percebois confirme : « Quand vous expédiez du pétrole d’Arabie Saoudite vers l’Europe, la cargaison change 5 ou 6 fois de propriétaire. Donc vous avez du gaz russe sans le savoir. Et puis surtout, une grande partie du gaz et du pétrole russe revient en Occident, notamment en Europe, parce qu’il est vendu en Inde et en Chine. C’est du pétrole brut. Et l’Inde, comme la Chine, ont des raffineries qui transforment ce pétrole brut en produits pétroliers ». En octobre 2022, les importations russes ont retrouvé, en volume, leur niveau d’avant les sanctions. « Les investissements publics et privés, et l’action des entrepreneurs russes, ont permis à des branches de prospérer de manière très importante : les industries électronique, informatique, mécanique, chimique et des composants électriques. Les taux de croissance ont été impressionnants, +20% en un an », assure Jacques Sapir.

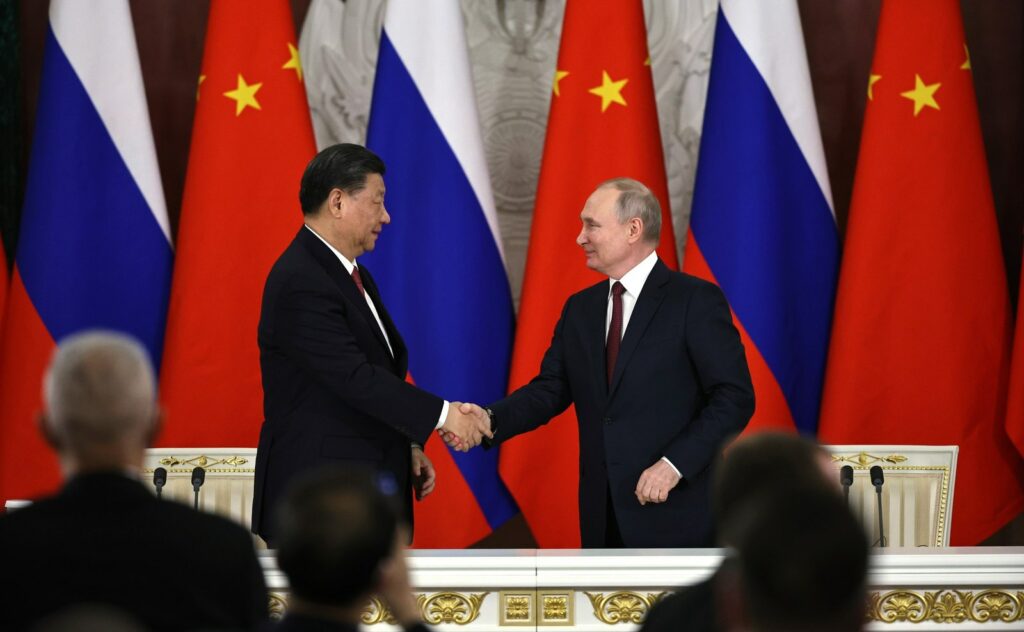

Une dépendance accrue vis-à-vis de la Chine

Les États-Unis ont aussi sanctionné la Russie, notamment en ce qui concerne les produits de haute technologie pouvant servir dans des engins militaires. Kevin Lefebvre, économiste au CEPII (Centre d’études prospectives et d’informations internationales) et auteur de plusieurs articles évoquant les importations russes, affirme que « les produits liés à l’électronique (semi-conducteurs) mais aussi les machines sont fortement sanctionnés », plus que les autres. La Russie est très dépendante de ces nanopuces américaines nécessaires au fonctionnement des drones, missiles téléguidés, hélicoptères, avions de chasse ou encore radars selon le média français spécialisé dans la défense Areion24.news, qui explique que sans ces pièces, Moscou serait bien incapable de poursuivre le conflit. Leur prix a explosé, plus que celui des articles sanctionnés, « de l’ordre de 100% » selon Kévin Lefebvre. Jacques Perceboispointe le même « problème pour la Russie. Elle est obligée de contourner les sanctions pour acquérir des produits stratégiques qui sont liés à l’informatique, ce qui lui coûte plus cher. Il faut trouver les canaux d’approvisionnement. À cela s’ajoute le fait qu’une grande partie du PIB russe sert à la guerre. C’est un pays qui dépend très fortement des efforts dans le domaine militaire, donc il y a une forte inflation, qui se traduit par une perte de pouvoir d’achat au niveau de la consommation de produits courants ».

En étant empêchée d’acheter des produits européens de haute technologie, la Russie s’est là aussi tournée vers la Chine. Moscou devient de plus en plus dépendante de son grand voisin asiatique, qui lui achète déjà beaucoup d’hydrocarbures. Le Kremlin a concentré ses importations comme ses exportations dans les mains d’un nombre réduit de partenaires, ce qui accroît les risques de dépendance trop importante et limite Vladimir Poutine dans ses manœuvres géopolitiques. Kevin Lefebvre pense également que la Russie pourrait rencontrer un autre problème dans les années à venir : « en arrêtant de se fournir auprès de l’Union Européenne et des États-Unis, et en se tournant vers d’autres pays, il n’y a peut-être pas la même qualité non plus parce que les prix de ces produits-là ne sont pas vraiment les mêmes. À terme, cela pourrait être au détriment de l’économie russe ». Une économie qui pourrait même entrer en récession dès l’année prochaine (à en croire Andreï Gangan, directeur du département de politique monétaire de la Banque centrale de Russie) mais qui ne devrait pas s’effondrer, « ne serait-ce que parce que la Russie est un pays énorme qui a des ressources considérables, (…) minérales, agricoles et énergétiques. Elle est aidée par d’autres États, à commencer par la Chine et même l’Inde » rappelle Jacques Percebois.

Des conséquences sur le long terme

Les sanctions occidentales n’ont pas vocation à ce que la Russie s’effondre, ce qui est très improbable, mais davantage à lui faire payer plus cher de nombreux produits indispensables à la poursuite de sa guerre en Ukraine. Jacques Percebois indique que ces décisions européennes ont « entraîné des coûts échoués pour la Russie (des dépenses effectuées et qui ne peuvent pas être recouvrées à l’avenir, NDLR). Ils ont beaucoup investi dans les gazoducs, notamment Nord Stream et ceux qui vont vers l’Europe ».

« Et aujourd’hui, ces tuyaux ont perdu de la valeur, pour ne pas dire qu’ils n’en ont plus du tout. Alors certains disent que dans le futur, quand ça ira mieux, on (l’UE) importera à nouveau du gaz russe. Les Européens seront prudents, ils ne voudront pas trop dépendre des Russes dans le futur, et les Russes seront aussi prudents » dans le sens inverse. La guerre déclenchée par la Russie aura donc probablement des conséquences pendant plusieurs décennies, si ce n’est plus.

La Russie est aidée par d’autres pays

Jacques Sapir rappelle que des pays ont « accepté de servir d’intermédiaires » pour aider la Russie à s’approvisionner en produits européens par des voies détournées. L’économiste évoque notamment le cas de la Turquie mais aussi celui d’anciennes républiques soviétiques évoluant toujours dans le cercle d’influence de Moscou à l’image de l’Arménie et de la Géorgie. Erevan fournit de nombreux articles de luxe du vieux continent à la Russie.

Selon Kevin Lefebvre, sur ces produits « il y a une coïncidence entre les importations arméniennes depuis l’Union européenne et les exportations arméniennes vers la Russie ». Un système que l’on peut qualifier de « réexportation » mais elles sont « assez minoritaires dans les importations en Russie ». Pour contrer ce phénomène, l’UE a mis en place un mécanisme d’anti-détournement. Un représentant des sanctions a même été nommé en la personne de David O’Sullivan. Il est chargé d’interpeller les pays concernés par ces réexportations au bénéfice de Moscou et de leur demander de « mettre en place des politiques pour restreindre ce comportement sous peine de tomber sous l’égide des sanctions européennes », des mesures peu efficaces.

Des sanctions à l’impact réel

Kévin Lefebvre explique que « pour l’instant, les discussions ont plutôt abouti. Cela étant, il n’y a pas eu de mise en place de sanctions contre un pays. Il y en a eu sur des entreprises turques. Ce jeu de sanctions, de contournement, est continu. C’est un marché qui est assez lucratif. Il y aura toujours des entreprises qui vont mettre en place ce genre de mécanisme. Le principe des sanctions est que ce contournement n’est pas gratuit. Il met en place un commerce plus lent où il faut passer par des intermédiaires. C’est finalement plus coûteux pour la Russie. Et ça, c’est une partie des objectifs des sanctions. Le prix des importations russes a augmenté de 10 à 15% en moyenne, même pour les pays qui ne sanctionnent pas Moscou ».

Des sanctions qui ne sont donc pas sans impact pour le commerce extérieur de la Russie mais également à l’intérieur même du pays. L’inflation y est galopante sans toutefois menacer l’économie russe à long terme pour Jacques Sapir, qui note « qu’avant les sanctions, l’inflation était de 6% par an et qu’elle a atteint un pic de 11% début 2025. Autrement dit, elle n’a pas doublé. C’est un problème irritant pour l’économie mais sans plus ». La résilience de la Russie a un prix. Pendant que l’économie de guerre tourne à plein régime, les investissements dans les infrastructures civiles et le niveau de vie de la population ne cessent de se réduire. Derrière les chiffres macro-économiques flatteurs, la question de l’épuisement social et humain du modèle du pays pourrait rapidement devenir incontournable au Kremlin.

Florent Thomas dit Lovatier