Le 5 septembre 2025, Donald Trump a signé son 202ème décret depuis le début de son deuxième mandat en janvier 2025. Il explique vouloir renommer le ministère de la Défense « ministère de la Guerre », appellation que le ministère détenait jusqu’en 1949. Le titre reste cependant secondaire, car pour que cette décision soit définitive, le décret nécessite l’approbation du Congrès.

Par Jade Boil

Le Congrès incarne le pouvoir législatif aux États-Unis. Il est composé de deux chambres : le Sénat et la Chambre des représentants. Un membre du Congrès proposera donc un projet de loi basé sur le décret qui fera ensuite l’objet d’un examen en commission dans les deux chambres et nécessitera chacune de leurs approbations avant de revenir au président. Dans le cas de ce décret, il devrait être approuvé spécifiquement par les Services Armés (Armed Services Committees) de la Chambre des représentants. Il se peut également que les commissions des Affaires étrangères soient impliquées dans le processus. Le décret permet ainsi à Donald Trump de changer le nom symbolique du ministère, mais ne fait pas office de changement légal. Selon le code fédéral, seule une loi peut changer les mentions légales officielles. Si le décret est jugé abusif, les tribunaux pourraient être saisis.

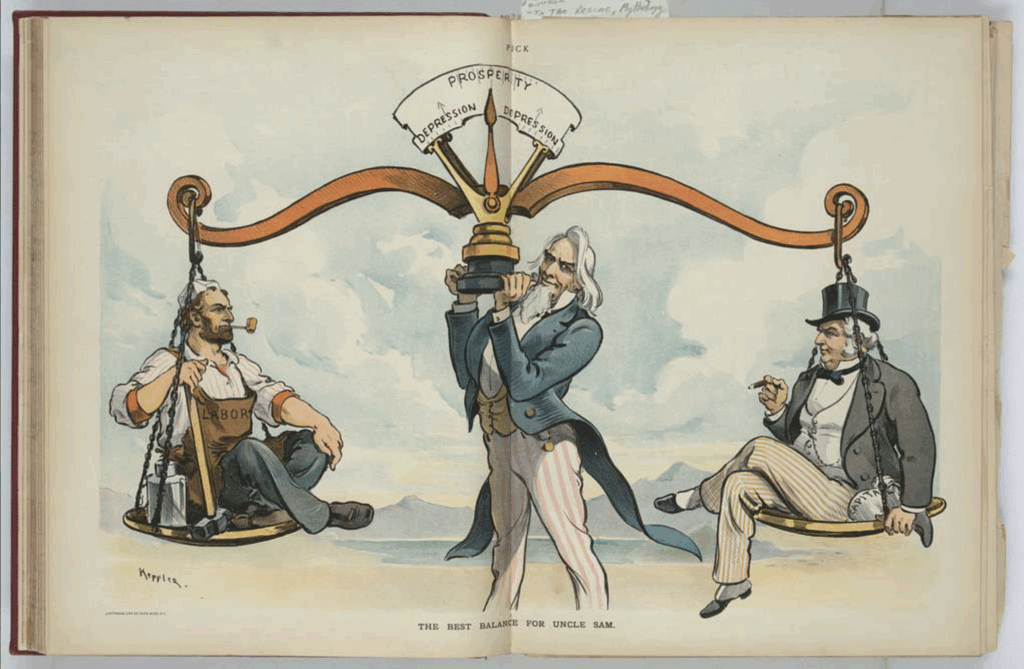

Le système de « check and balances »

Pour éviter la concentration du pouvoir et les dérives autoritaires, la démocratie américaine repose sur le système de « check and balances » qui permet de diviser le pouvoir en trois branches : l’exécutif, le législatif et le judiciaire. Ainsi, chaque pouvoir limite et contrôle les autres. Dans le cas du décret pour renommer le ministère de la Défense, Donald Trump peut faire passer un décret administratif ou diffuser une communication officielle. Cependant, il ne peut pas imposer un changement légal permanant sans une loi du Congrès. Cela s’inclus néanmoins dans une stratégie politique qui pourrait prendre deux formes : un changement symbolique pour pousser au vote ou bien un test des limites du système grâce à un contournement temporaire.

Chaque branche du pouvoir aux États-Unis a un rôle qui assure l’équilibre des pouvoirs. Le pouvoir législatif revient au Congrès et permet de voter des lois, contrôler le budget ainsi que d’approuver ou de rejeter les traités présidentiels. Le pouvoir exécutif appartient au président qui dirige l’administration et les forces armées. Il peut proposer des lois, mais aussi nommer des hauts fonctionnaires et des juges. Le pouvoir judiciaire revient, quant à lui, aux tribunaux. Ils sont chargés d’interpréter le Constitution et de juger de la légalité des lois et des actes exécutifs. Donald Trump rencontre ainsi une réelle résistance institutionnelle qui a déjà pu être observée par le passé. En 2017, lors de son premier mandat, il avait signé de « Muslim Ban » qui avait été amené devant les tribunaux. Plusieurs versions du texte ont été examinées avant d’être partiellement maintenues, le texte original ne respectant pas la Constitution. Outre le « Muslim Ban », d’autres de ses décrets ont été bloquées par les tribunaux, comme par exemple ses tentatives de réaffecter des fonds militaires pour construire le mur frontalier en 2019. Selon Nicole Bacharan, politologue spécialiste de la société américaine, « Donald Trump est un leader autoritaire dans un système démocratique ». En se plaçant en décalage avec les principes du régime, le président américain s’attaque ouvertement aux contre-pouvoirs. Son mandat est ainsi perçu par certains comme un test de résistance pour la démocratie américaine.

Le système du « check and balances » ralentit ainsi les décisions prises par le président et l’empêchent de prendre des décisions sans consulter les autres branches du pouvoir. Plus récemment, c’est le président de la Cour suprême des États-Unis, John Roberts qui a publiquement repoussé le « rhétorique escaladante » de Donald Trump contre le système judiciaire. Le fédéralisme américain assure également une dernière strate de protection. En effet, les États peuvent s’opposer aux décisions fédérales. C’est ce qu’ont fait plusieurs gouverneurs démocrates face aux politiques d’immigration de l’administration de Trump.

Le virage illibéral de l’administration Trump

En gouvernant par décrets, Donald Trump inscrit son mandat dans une contestation de la démocratie. Pour Nicole Bacharan, « Donald Trump représenterait bien la tentation illibérale aux États-Unis ». En effet, il atteint le rythme inédit en signant plus de 200 décrets en huit mois et, par la même occasion, ignore le processus législatif. Depuis le début de son deuxième mandat, le président tente également de s’attaquer aux institutions de contrôle, notamment en menaçant de destituer des juges qui l’ont empêché de faire passer certains décrets.

Des enquêtes criminelles contre d’anciens opposants, des arrestations par les services d’immigration (ICE) et des licenciements massifs sont signalés par des médias et s’inscrivent dans la stratégie du « Projet 2025 », un plan de campagne conservateur qui prône un agrandissement exécutif. Par ces mécanismes, Donald Trump tente d’affaiblir le « check and balance ». En réalisant cette purge administrative, il a la possibilité de placer des hauts fonctionnaire de son parti et d’entrainer une dégradation progressive des garde-fous constitutionnels. Les États-Unis rencontrent ainsi un vrai risque que Donald Trump prépare le terrain en passant d’abord par des changements symboliques avant de prendre des mesures plus forte qui pourraient entrainer la délégitimation des contre-pouvoirs. Plus de 250 000 américains ont ainsi signé une pétition réclamant une enquête de destitution. Le dirigeant pourrait alors suivre des exemples européens comme celui de la Hongrie, de la Turquie ou de la Pologne. En Hongrie, Viktor Orban a d’abord opéré des changements symboliques avant de mettre en place des réformes structurelles, s’attaquant aux médias et à l’indépendance judiciaire. En Turquie, Recep Tayyip Erdogan a progressivement militarisé son discours avant de concentrer les pouvoirs présidentiels. Donald Trump pourrait également suivre le virage de la Pologne qui a commencé par critiquer l’élite judiciaire avant de réformer en profondeur le système.

Le système de « check and balances » mis en place aux États-Unis confère au pays des institutions plus solides que dans ces pays. Aujourd’hui, il se retrouve cependant mis à l’épreuve, l’histoire montrant que la dégradation démocratique se fait souvent par étapes, testant progressivement la résistance institutionnelle. Toutefois, l’avenir régime dépend également en partie de la Cour suprême, institution qui représente le sommet du pouvoir judiciaire dans le pays et longtemps considérée comme gardien ultime de la Constitution. Face à la détermination son président John Roberts, Donald Trump a nommé plusieurs juges conservateurs à la Cour suprême. Il a également critiqué ouvertement la prise de position de John Roberts pour l’indépendance judiciaire. La Cour pourraient alors se plier aux volontés du président républicain et perdre son caractère de rempart au « check and balances ».

Jade Boil