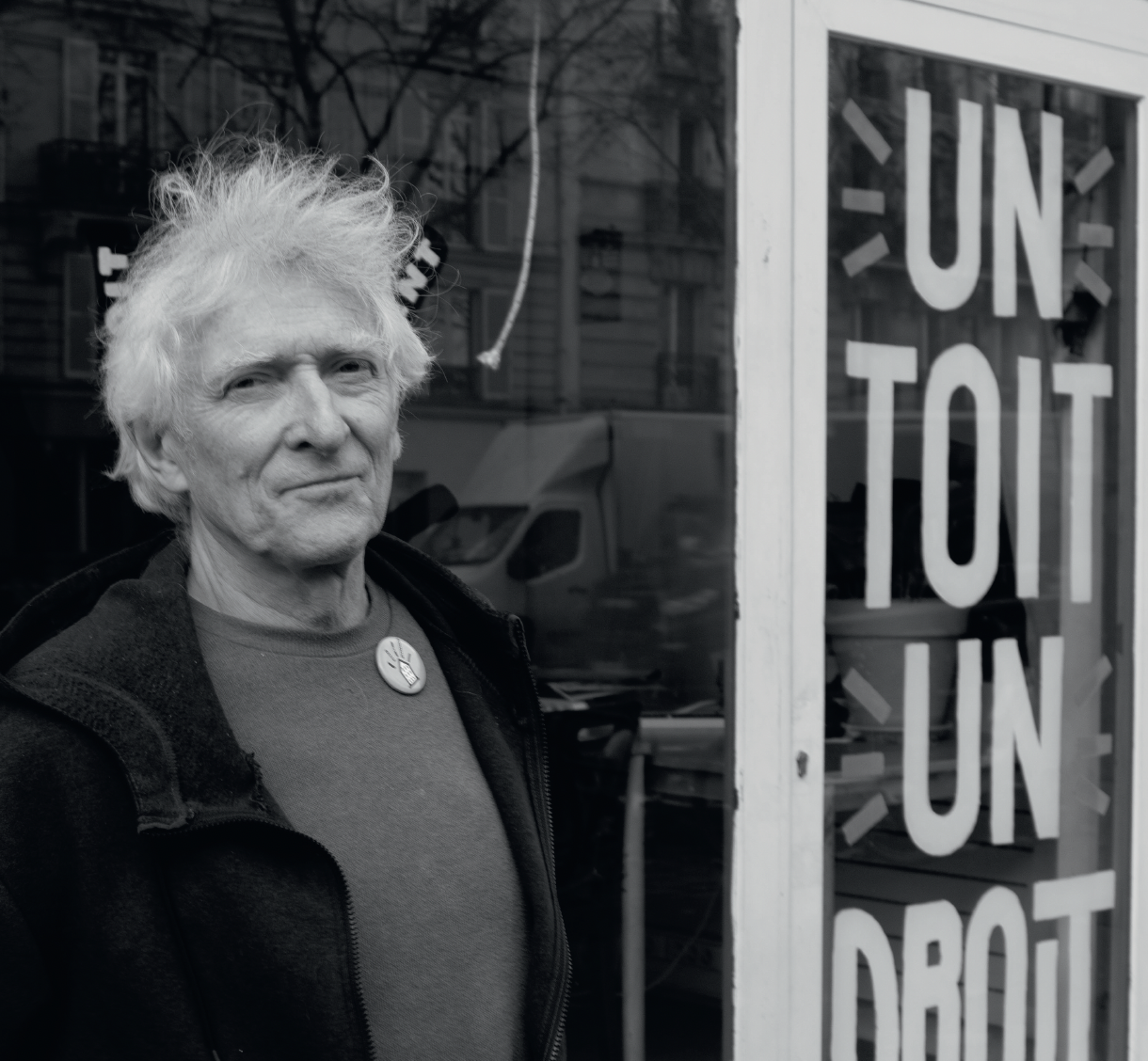

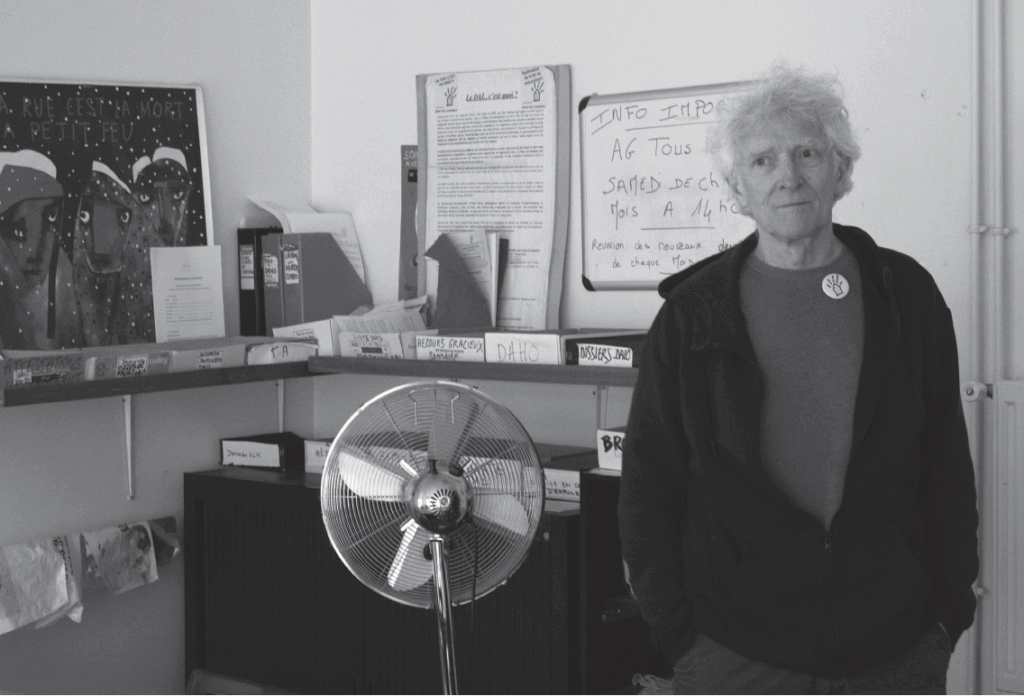

Jean-Baptiste Eyraud, surnommé « Babar », est l’un des fondateurs et porte-parole de l’association du Droit au Logement (DAL) qui se bat depuis près de quarante ans pour les droits des mal-logés.

Environ 330 000 personnes sont sans domicile fixe en France en 2023, ce chiffre a plus que doublé en l’espace de dix ans dans un contexte de crise de logement. Le message du fondateur du DAL reste le même depuis 1990 : un toit pour tous , maintenant. Un but qui, dans un pays comptant 3,1 millions de logements vacants , semble urgent. Perspectives est allé à la rencontre de Jean-Baptiste Eyraud dans son bureau situé au coeur de Paris. C’est avec un regard chaleureux et une mèche rebelle qu’il nous accueille.

par ALEXIA FETEIRA

(un entretien publié dans Perspectives #3)

Dans une interview donnée à Siné Mensuel ( 2014) vous avez déclaré : “ C’est à partir de ce moment-là que j’ai décidé de me battre pour les mal-logés et les sans-abri ”. Vous faisiez référence aux incendies criminels survenus dans le XXe arrondissement de Paris en 1986. Pouvez-vous nous expliquer ce qu’il s’est passé lors de ces incidents et comment ils ont influencé votre engagement dans la lutte pour les droits des mal-logés ?

Jean-Baptiste Eyraud : J’habitais dans le quartier de la Réunion, au sud du 20ème arrondissement, lorsque cet hôtel situé à 62 place de la Réunion a pris feu, faisant vingttrois morts. Il s’agissait du troisième incendie d’une série de feux criminels qui avaient ravagé des immeubles d’habitation populaires. Cet hôtel hébergeait des personnes pauvres, à revenu modeste, immigrées ainsi que d’autres familles françaises qui étaient logées là par défaut. La crise du logement était relativement sévère. À l’époque, il y avait une vague spéculative qui démarrait et qui était la conséquence de la dérégulation des rapports locatifs, équivalant quasiment à l’abrogation de la loi de 1948. Cette loi qui protégeait bien les locataires permettait de maintenir de bas loyers. Jacques Chirac, alors Premier ministre, avait abrogé cette législation tout en poussant tout en alimentant la spéculation grâce à la loi de décentralisation votée par les socialistes. Une solidarité locale se met en place, les jeunes du quartier aident des gens et sauvent des vies. Les familles se retrouvent hébergées pour trois semaines. C’était la règle, mais au bout de trois semaines, elles se retrouvent expulsées. Des artistes et des associations mettent en place des squats. J’avais été invité à une réunion, où il y avait les centres sociaux du quartier, les instits de l’école, les parents d’élèves et le curé de la paroisse. Quelques jours après, ce dernier me contacte pour me dire qu’un immeuble est vacant au 67 rue Vitruve. Pour l’occuper, nous avons béné cié du soutien d’associations comme Emmaüs et le Secours catholique. Malgré cet appui, après six mois de campement, le gouvernement Rocard nomme un médiateur pour reloger les occupants et les expulser. Un relogement se met en place et une partie de la négociation nous échappe pendant le processus. Des décisions sont prises en l’absence des gens concernés, c’est à ce moment-là que l’on décide de créer l’association de relogement avec les familles expulsées. C’est ainsi qu’en 1990 l’association Droit au Logement (DAL) est née. Plusieurs personnalités, des artistes, des intellectuels et des humanistes nous apportent leur soutien. Entre-temps, la droite a reconquis Matignon, ce qui nous oblige à négocier avec le cabinet de Balladur.

En 1994 vous avez eu une action marquante rue du Dragon. Comment s’est déroulée cette opération et quel a été son impact ?

Le 18 décembre 1994, avec 126 personnes nous avions occupé 10 000 m2 répartis sur deux bâtiments qui appartenaient à la Cogedim, un gros promoteur immobilier. L’occupation avait eu lieu entre la rue de Rennes et la rue du Dragon. La police avait l’intention d’expulser ces familles qui étaient principalement sans domicile. J’étais donc allé voir l’abbé Pierre qui n’était au départ pas très enclin à soutenir notre démarche parce qu’il ne voulait pas abandonner les personnes qui venaient à la messe le dimanche. Cependant , il a nalement accepté en me demandant de trouver un hélicoptère. J’en ai trouvé un grâce à une équipe de Canal+, qui me suivait depuis quelques jours. C’était assez drôle, nous sommes arrivés à l’aéroport d’Issy – Les-Moulineaux où les ics nous attendaient puisqu’ils savaient que l’on arrivait. Lorsqu’ils ont vu l’abbé, le dispositif policier qui avait été installé rue du Dragon a été levé. Nous avions organisé une ruse et fait croire que les familles mal-logées allaient occuper l’hôtel particulier vide de Bernard Tapie qui se situait un peu plus loin rue des Saints-Pères. Plusieurs personnalités étaient venues apporter leur soutien comme l’ancien évêque Jacques Gaillot, le généticien Albert Jacquard, le cancérologue Léon Schwartzenberg, Jacques Higelin, Lambert Wilson, Emmanuelle Béart et Marina Vlady. C’est particulièrement le soutien de l’abbé Pierre qui a été déterminant puisque le Premier ministre Edouard Balladur nous avait reçus à Matignon l’après-midi même. Il était craint par les personnalités politiques qui le respectaient. À la suite de cet événement, deux ans plus tard, les occupants de la rue du Dragon ont nalement tous été relogés.

François Breteau, ancien avocat de votre association, avait évoqué en 1994 dans une interview donnée à Libération votre relation particulière avec l’abbé Pierre, parlant d’une “ complicité à la limite de l’amour lial”. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette relation et comment l’abbé Pierre a pu vous inspirer dans votre engagement ?

Même si nous nous entendions bien c’est un peu exagéré. En e et je l’avais rencontré à de multiples occasions notamment pendant les actions du Comité des mal-logés avant la création du DAL. Une relation de con ance s’était établie avec l’abbé Pierre puisque je le rencontrais lorsque nous avions besoin qu’il vienne nous soutenir. Je crois que ça lui plaisait parce qu’il y avait de l’action, il pouvait sans doute mesurer le poids qu’il pesait sur l’autorité. Cependant j’ignorais toutes ces a aires qui sont dévoilées aujourd’hui. L’abbé Pierre ne nous a jamais trahis et n’a jamais causé de problèmes. Je pense qu’il a dû dévier dans son cercle proche et religieux.

De quand datez – vous les premiers mouvements pour le droit au logement ? Quel est l’historique de ces luttes ?

La question du logement date du Moyen Age et a toujours été ancrée dans l’humanité. Dans les premières civilisations la question du logement a toujours été importante mais elle n’a jamais donné lieu à des mouvements populaires.Sous l’ancien régime apparaît la proximité du roi et de sa cour avec le peuple parisien qui a posée des problèmes. Plusieurs fois, les Parisiens ont débarqué au Louvre afin de revendiquer leur droit. Les mouvements populaires exercent une pression considérable, c ’est d’ailleurs pour cette raison que Louis XVI a dû fuir à Varennes en 1791. Plus tard, au XIX -ème, ce sont les mauvaises conditions de logement qui poussent les gens à se rebeller, à s’organiser dans les cafés et fomenter des révoltes. Une des marques de fabrique de l’époque, c’est le déménagement à la cloche de bois. Pour échapper à la contrainte par corps, les locataires, qui ne pouvaient pas payer leur logement, partaient avec leurs meubles et se sauvaient. Les meubles avaient alors une valeur beaucoup plus importante qu’aujourd’hui. De plus, l’insurrection populaire de la Commune de Paris en 1871 a été déterminante. Lorsque la guerre avec la Prusse a commencé, le gouvernement de Napoléon III a prononcé un moratoire des loyers, c’està- dire la suspension du paiement des loyers. Cette trêve a été prolongée avec le siège de Paris et a duré plus de six mois. Les Versaillais ont nalement décidé de faire payer aux locataires parisiens les neuf mois de loyer. Cependant ils ne pouvaient pas parce qu’ils crevaient de faim. Les Parisiens qui étaient dans la misère sont donc descendus dans la rue et ont été soutenus dans la Commune.

Qu’en est-il de l’époque contemporaine ?

C’est réellement au début du 20e siècle que la question du logement a pris de l’ampleur et que les mouvements sont plus structurés. Les maladies comme le choléra sont favorisées par les mauvaises conditions de logement du peuple qui est entassé dans les sous-sols. Il y a alors eu une première prise de conscience parmi les bourgeois parce que les personnes les plus riches étaient moins touchées, mais pas épargnées. Il y a également eu les utopistes, avec Charles Fourier, qui proposaient une ville qui soit harmonieuse et qui permette d’améliorer l’âme humaine et l’être humain. Ce sont les prémices du logement social. En 1901, le premier syndicat de locataires est animé par un syndicaliste français qui s’appelle Georges Cochon qui est très populaire à l’époque. Après la Première Guerre mondiale, la bourgeoisie rentière perd du terrain au pro t de la bourgeoisie industrielle, qui a permis de gagner la guerre, de produire des armes. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les loyers étaient moins élevés que la consommation de tabac. Les locataires consacraient environ 5% de leur revenu aux loyers. En 1948, il y a une loi de régulation qui vise à encadrer les prix des loyers et à lutter contre les abus de position dominante. A cette époque, le taux d’e orts atteint 10%. Actuellement ce taux est à 30%. C’est donc de plus en plus dur de se loger, la crise s’aggrave, les loyers montent et continuent à amber.

Est-ce que la loi Kasbarian-Bergé qui a été adoptée en 2023 a beaucoup impacté vos actions ?

Oui parce que cette loi nous limite dans les réquisitions de logements. Nous en avons réalisé de nombreuses pendant plusieurs années, notamment pour des immeubles vides. Nous avons parfois frôlé la désobéissance civile parce que c’est une forme d’action visible. Cependant notre objectif n’est pas de créer un spectacle ; nous visons des résultats concrets. C’est davantage une résistance passive.

Quelles sont vos plus grandes victoires ?

Tout d’abord, c’est le relogement de milliers de familles puisque c’est un élément très concret. En 1995, après l’occupation de la rue du Dragon, on avait obtenu l’application de la loi de réquisition. C’était une revendication historique du mouvement. Nous avons aussi obtenu avec d’autres mouvements de mal-logés des avancées législatives incontestables. En 1990, après la création du DAL plusieurs mouvements de mal-logés ont émergé. Par exemple, il y a eu la création de l’association Les Enfants de Don Quichotte qui a contribué à faire avancer la revendication du droit au logement opposable. La loi DALO adoptée en 2007 est censée garantir à toutes les personnes sans logement ou mal-logée le droit d’obtenir un logement adapté à leurs besoins. C’est une conquête importante du mouvement de mal-logés. Nous avons également pu dénoncer avec des étudiants des loyers exorbitants et les exigences abusives des bailleurs grâce aux Jeudis noirs. Nous avons toujours répété qu’il fallait durcir la législation sur l’encadrement des prix loyers. Le DAL a aussi réussi à renforcer le droit au logement des habitants de logements indignes. Malheureusement dans les rapports locatifs, beaucoup de choses ne sont pas encore respectées. Il faudrait qu’il y ait un service qui soit consacré à contrôler et sanctionner. Normalement, un bailleur n’a pas le droit d’augmenter son loyer lors du changement du locataire mais ils le font tous. Depuis 2014 les loyers ont augmenté. Il y a de l’argent à gagner et c’est la raison pour laquelle tous les bailleurs, les agents immobiliers et les intermédiaires profitent de cette situation.

Vous avez souvent dénoncé l’attitude des autorités vis-à-vis de la condition des sans-abris. Pourquoi pensez-vous que ces inégalités persistent encore aujourd’hui ?

Je ne dirais pas que les autorités sont indifférentes parce qu’elles font beaucoup d’hébergement, seulement, ce n’est pas su sant. En réalité, nous traversons une crise du logement qui provoque une absence de logements disponibles tout en les rendant plus chers. Les classes populaires qui pouvaient avant se loger de manière précaire ne le peuvent malheureusement plus. On observe également un encouragement à la hausse des prix immobiliers parce que ça rapporte de l’argent aux collectivités territoriales, aux mairies, qui détiennent les compétences en matière d’urbanisme. Ils cherchent plus à virer les classes populaires ou les ménages modestes plutôt qu’à les garder avec des dépenses supplémentaires que ça induit. Si tu as un logement à bas loyer, les prix de l’immobilier baissent parce que ce qu’on observe, c’est que la baisse des loyers entraîne une baisse des prix du foncier. Nous sommes confrontés à une politique du logement cher. Il y a une crise parce que les prix ont considérablement augmenté. L’argent public aide les promoteurs à vendre leur logement au lieu de produire du logement social. Par exemple, en 2008- 2010, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, une directive avait été donnée aux bailleurs sociaux d’acquérir les programmes immobiliers des promoteurs qui peinaient à vendre leur bien en raison de prix trop élevés. Dans quelques années, nous découvrirons que les promoteurs, en règle générale, ont vraiment produit des logements de mauvaise qualité. Nous sommes dans une logique d’obsolescence programmée

Vous avez dit lors d’une interview pour France Inter “ La rue, c’est la mort.”Comment vous percevez ça au quotidien sur le terrain ?

C’est une condamnation à mort de laisser les gens dehors puisque l’humain n’est pas fait pour y vivre. La vie y est dangereuse, même si on arrive à se protéger ou à se cacher. La santé se dégrade très vite en raison du froid, des intempéries, ou des vagues de chaleur. On perd ses contacts, sa famille, son boulot. Toutes les démarches administratives sont beaucoup plus compliquées. Pour oublier et tenir le coup, on en vient à consommer de l’alcool et des drogues. Tout cela peut conduire à la mort. Selon les chi res de l’association Les Morts de la Rue, une personne sans abri meurt à l’âge moyen de 49 ans. Et lorsque l’on se retrouve à vivre dans la rue, l’espérance de vie est réduite à quinze ans. Les gens, on les laisse sur le trottoir. Il y a une indifférence envers les sans-abris qui s’est installée. Nous avons une société qui se dégrade, avec des solidarités qui s’étiolent progressivement.

Quel est votre espoir pour l’avenir du DAL ?

Lorsque nous avons créé l’association DAL, nous pensions que quelques mois plus tard le problème serait réglé. Ce qui n’est évidemment pas le cas. Nous avons obtenu des droits mais ils ne sont pas appliqués. Par exemple, la loi DALO ou le droit à l’hébergement jusqu’au relogement ne sont pas respectés. On peut remarquer qu’une cruauté sociale s’est installée ces dernières années. Pourtant, on pourrait régler la crise du logement si on respectait les droits et que l’on y consacrait un budget plus important. Cependant l’encadrement des loyers, ce n’est pas absolument pas l’objectif du gouvernement. Pour nous, l’idéal, ça serait donc que le DAL mette la clé sous la porte, c’était notre objectif dès le premier jour de la création de l’association hélas on en est loin.

Est-ce que vous pensez qu’il existe une réelle prise de conscience populaire sur les enjeux du logement ou pas ?

Malheureusement, les gens ont conscience que c’est un problème individuel mais ils ne réalisent pas que ce soit un problème collectif et une mauvaise politique du logement. Environ 58 % des ménages sont aujourd’hui propriétaires de leurs logements. De nombreuses personnes ont un sentiment d’enrichissement arti ciel en pensant que leur maison a pris de la valeur et qu’ils ont gagné de l’argent sans e orts. Les immigrés ou les étrangers se mobilisent un peu pour faire valoir leur droit. Néanmoins la prise de conscience, il faudrait surtout qu’elle vienne du côté des jeunes qui cherchent à se loger. Il faudrait également que les syndicats s’en occupent mais ils ne s’intéressent plus qu’à augmenter les salaires.

Si vous aviez un message à faire passer aux jeunes générations qui veulent s’engager dans la lutte contre la précarité ?

Les jeunes, organisez-vous, nous allons vous soutenir. Nous pouvons vous aider et vous former sur les droits importants à connaître. Je pense que la première étape, ça serait d’organiser des luttes pour faire valoir leurs droits de locataire parce qu’il y a beaucoup de fraude au rapport locatif.

Après presque 40 ans d’engagement, qu’est ce qui vous donne encore la force de lutter pour le droit au logement? Vous n’avez jamais envie de baisser les bras?

Le fait d’avoir des résultats aussi concrets me donne de la force pour lutter au droit au logement. Le côté “ on va se battre pour le matin du grand soir ” ça ne m’intéresse plus. En revanche, voir les familles relogées et les adhérents de l’association qui se battent, c’est ce qui me motive à poursuivre la lutte. J’ai parfois envie de baisser les bras, ce qui est normal mais obtenir des résultats pour ces familles me pousse à continuer à faire cela. J’arrive à garder une distance émotionnelle parce que ce que je décris c’est une réalité sociale qui n’est pas toujours réjouissante. Notre histoire est marquée par des hauts et des bas. Il y a des périodes de progrès et de découragement.